絵本を作りたいと思っても、「何からはじめたらいいのか」、「どうやって作ったらいいのか」など、わからないことが多いです。

わからないことがあると、途中で絵本を作るのをあきらめてしまうこともあります。

けれど、最後まであきらめずに絵本が完成させたときは、とてもうれしい気持ちになります。

本記事では、「お話を考える」、「絵を描く」、「製本する」といった1冊の絵本を作るために必要な手順を紹介します。

趣味で絵本を作りたい人にも参考になる内容です。

趣味で絵本は作れる?

絵本や絵を描くのがすきな人の中には、絵本を作りたいと思う人もいるかと思います。

絵本は本屋さんで買うものというイメージが強いですが、趣味で絵本を作ることもできます。

今までに作った絵本

大人になってから絵本を作りましたが、最初は「何からはじめたらいいのか」、「どうやって作ったらいいのか」など、わからないことが多かったです。

絵本の作り方を教えてもらったり、調べたりしながら絵本を作っていくうちに、自分でも絵本を作れるようになりました。

今までに6冊の絵本を作りました。

作った絵本は、下記のページで無料で公開しています。

以降では、絵本の作り方を紹介していきます。

絵本とは

絵本は、文章と絵が一緒になっている本です。

絵本には、次のような特徴があります。

- 子ども向けのものが多い

- ページ数が短い

- 色々なサイズがある

大人向けの絵本もありますが、子ども向けが中心です。

絵本は、マンガや小説と比べるとページ数が短く、読みやすいです。

絵本によってサイズは色々で、図鑑のように大きな絵本や、手のひらサイズの小さな絵本もあります。

子どもでも読みやすく、お気に入りの1冊が見つかるのも絵本の魅力です。

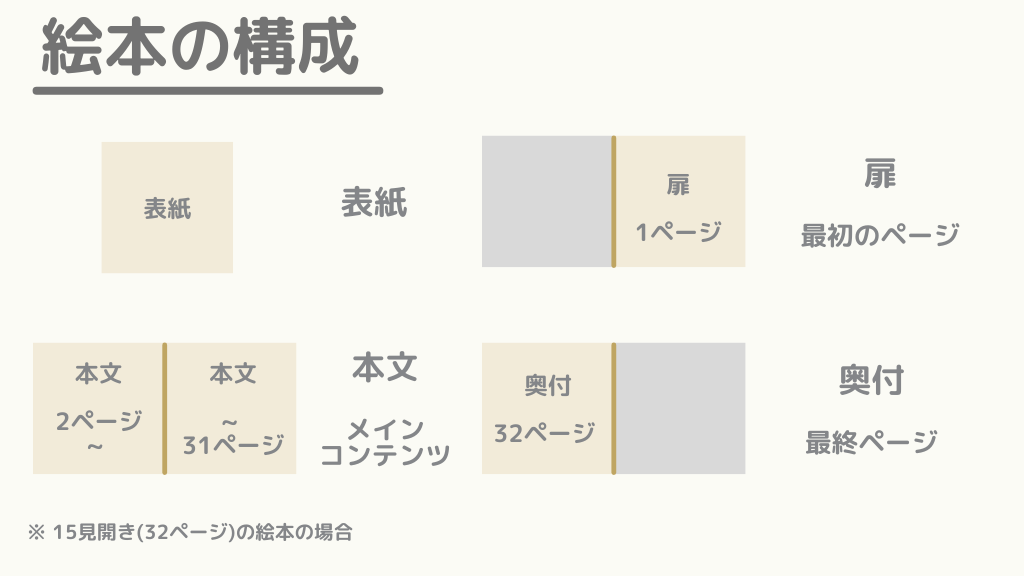

絵本の構成

絵本は、次の4つから構成されています。

- 表紙

- 扉

- 本文

- 奥付

表紙

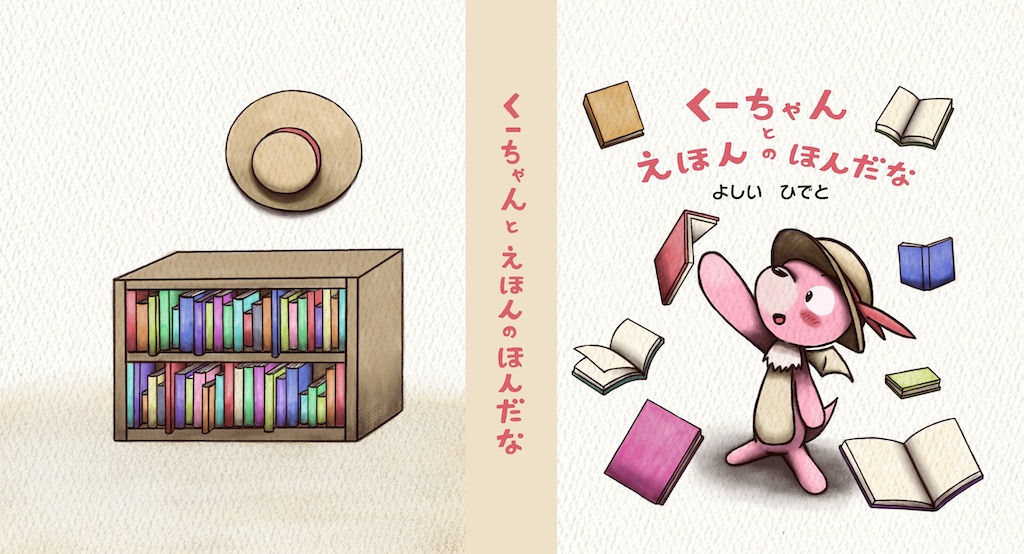

表紙は、絵本の顔となる部分です。

絵本を手に取った際に、一番最初に目に入る部分でもあります。

絵の他に、タイトルや作者名などが印刷されます。

扉

扉は、絵本の最初のページで、本文に入る前の導入部分です。

表紙と同じように、絵の他に、タイトルや作者名が印刷されることが多いです。

本文

本文は、絵本のメインコンテンツとなる部分です。

文章と絵を組み合わせて、絵本のストーリーを表現します。

奥付

奥付は、絵本の最終ページです。

おまけの絵や、出版社名などが印刷されることが多いです。

絵本の用語

絵本を作る上で、よく利用する用語について紹介します。

- 見開き

- 左綴じ・右綴じ

- ノンブル

- ノド

- 塗りたし

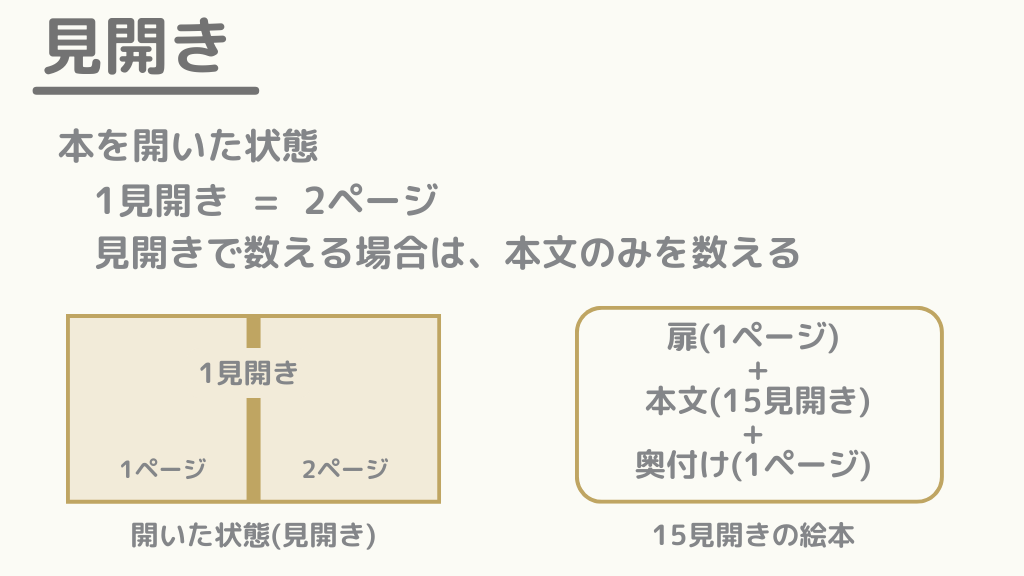

見開き

見開きは、本を開いた状態のことです。

絵本のページ数を数える際は、1ページ、2ページのように数える場合と、1見開き、2見開きと数える場合があります。

1見開きは、2ページと同じです。

絵本を見開きで数える場合は、本文のみを数えます。

・11見開きの場合

扉(1ページ)+本文(11見開き)+奥付(1ページ) = 24ページ

・15見開きの場合

扉(1ページ)+本文(15見開き)+奥付(1ページ) = 32ページ

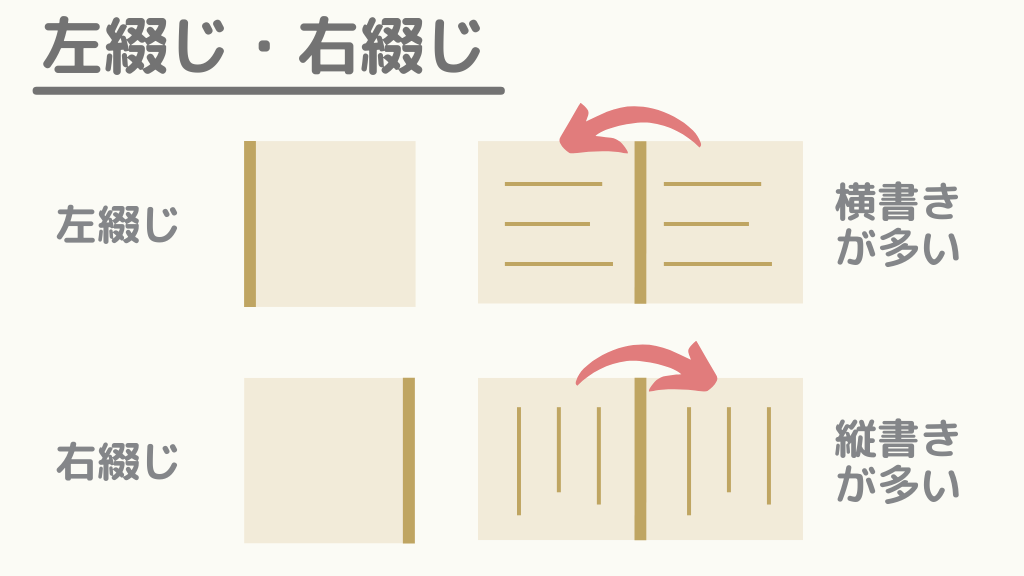

左綴じ・右綴じ

左綴じ・右綴じは、本を開く方向です。

左綴じ(左開き)の場合は、ページを左にめくります。

右綴じ(右開き)の場合は、ページを右にめくります。

文章は、左綴じが横書き、右綴じが縦書きになります。

絵本の場合は、左綴じが多いです。

左綴じの場合は進行方向を右、右綴じの場合は進行方向を左とすると読みやすい絵本になります。

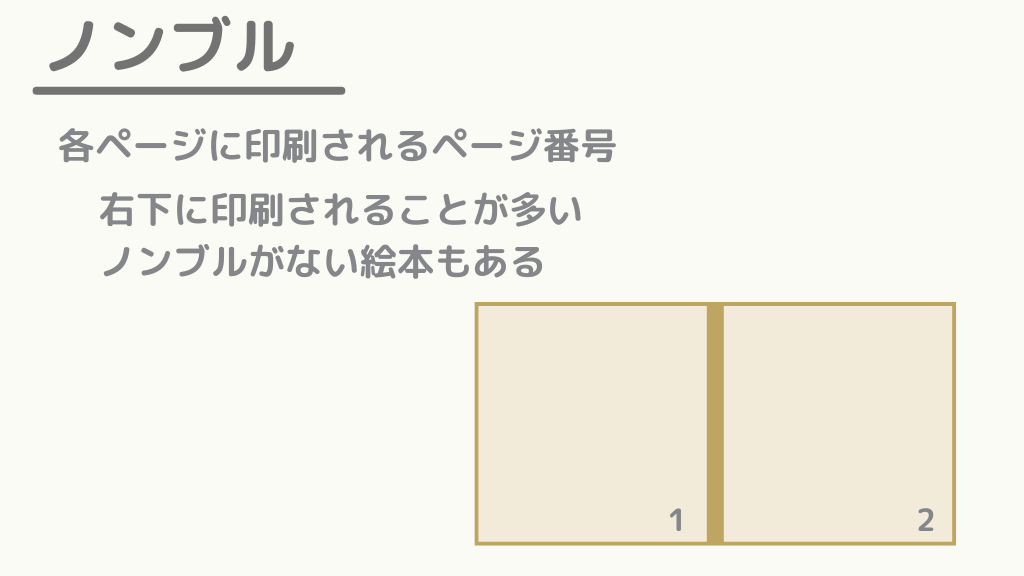

ノンブル

ノンブルは、各ページに印刷されるページ番号です。

ページの右下に印刷されることが多いです。

絵本の場合は、ノンブルがないものもあります。

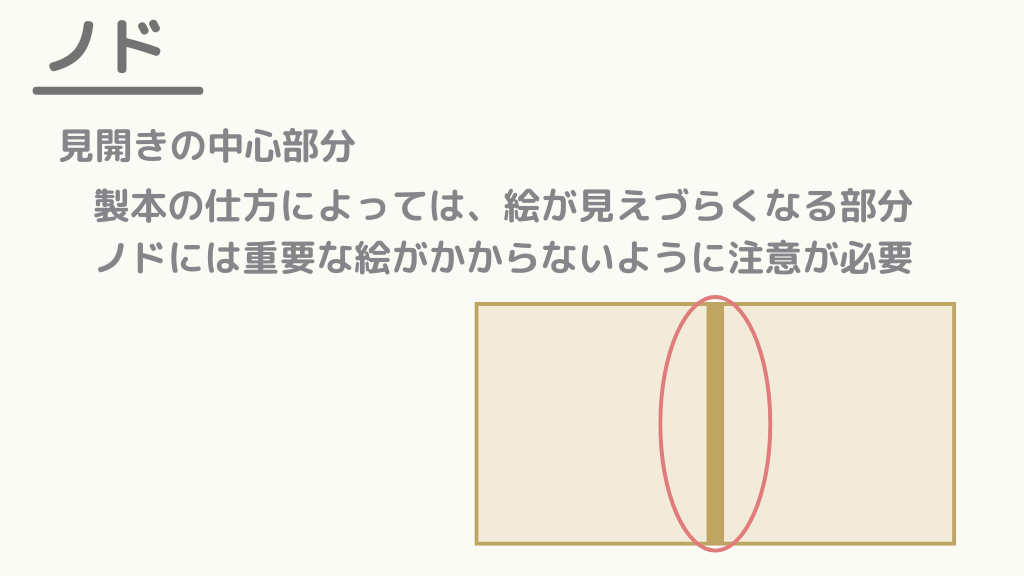

ノド

ノドは、見開きの中心部分のことです。

製本の仕方によっては見えづらくなってしまうため、ノドには重要な絵がかからないようにします。

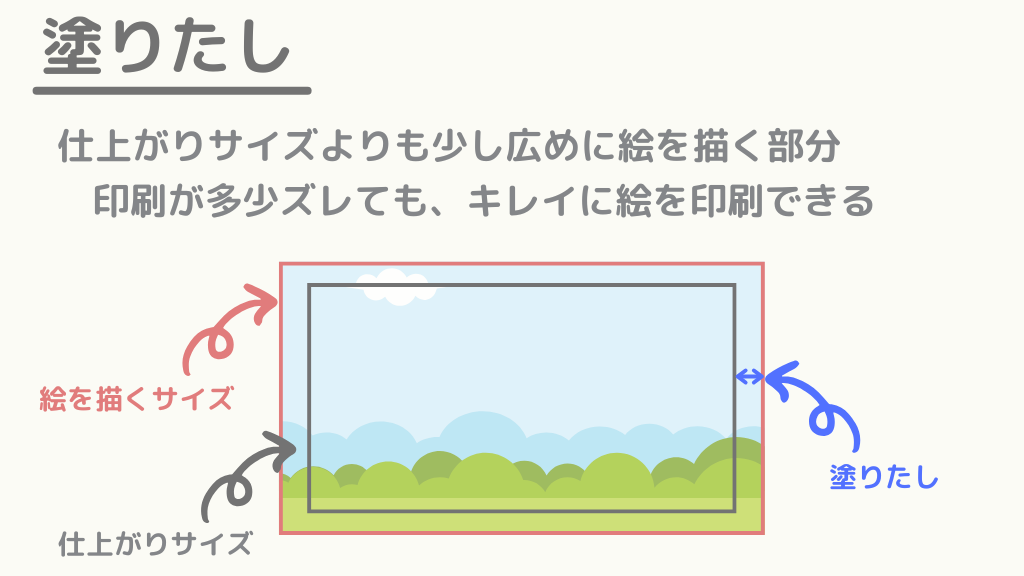

塗りたし

塗りたしは、仕上がりサイズよりも少し広めに絵を描く部分のことです。

塗りたしがあることで、印刷が多少ズレても、キレイに絵を印刷することができます。

本文は3mm〜5mm程度、表紙20mmほど塗りたしを用意しておくのがおすすめです。

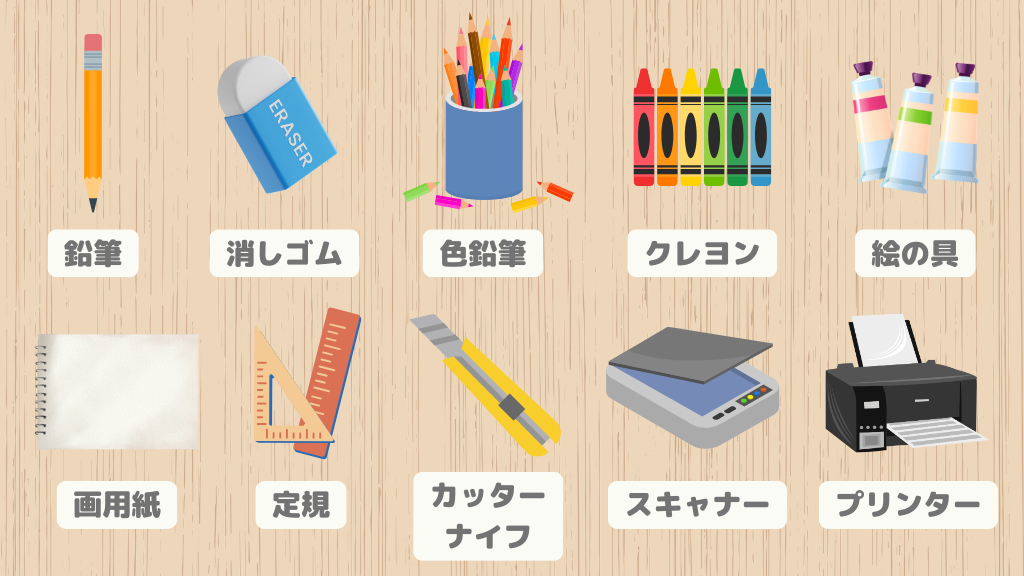

絵本を作るために必要な道具の中で、代表的なものをいくつか紹介します。

絵本を作るための道具

アナログで絵本を作る場合は、次のような道具を使うことが多いです。

- 鉛筆

- 消しゴム

- 色鉛筆

- クレヨン

- 絵の具

- 画用紙

- 定規

- カッターナイフ

- スキャナー

- プリンター

道具の中でも絵本作りにおすすめのものがあったり、作りたい絵本に選ぶものがあったりします。

道具の選び方や、おすすめの道具については下記の記事で詳しく紹介しています。

デジタルお絵かきツール

絵を描きたいけれど、準備や片付けがめんどくさいと感じている人には、デジタルお絵かきツールがおすすめです。

- パソコン、タブレット

- デジタルペン

- イラストアプリ

デジタルお絵描きツールを使うと、めんどうな準備や片付けが不要で、絵を描きたいと思ったときにすぐに描くことができます。

また、絵の修正もかんたんなので、失敗した場合でもすぐに修正することができます。

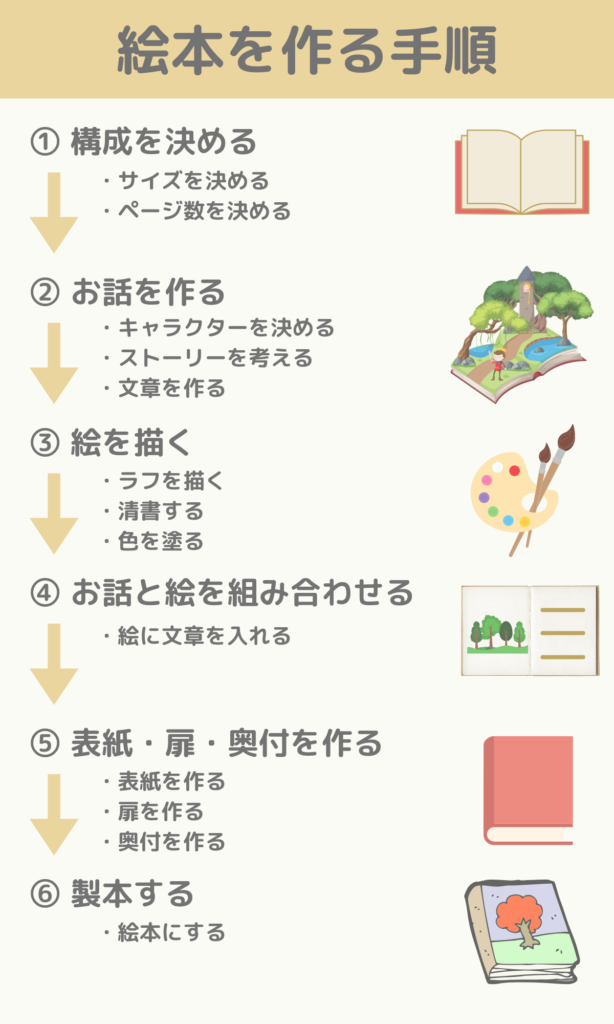

絵本を作るためには、次の6つの作業が必要です。

絵本のサイズとページ数を決めます。

絵本のキャラクター、ストーリー、文章を考えます。

絵本のラフ、清書、色塗りをします。

絵本の絵に、文章を入れていきます。

絵本の表紙、扉、奥付を作ります。

表紙、扉、本文、奥付を組み合わせて、絵本にします。

手順①: 構成を決める

絵本作りの最初のステップは、「絵本の構成を決める」ことです。

絵本の構成として、「サイズ」と「ページ数」を決めます。

サイズを決める

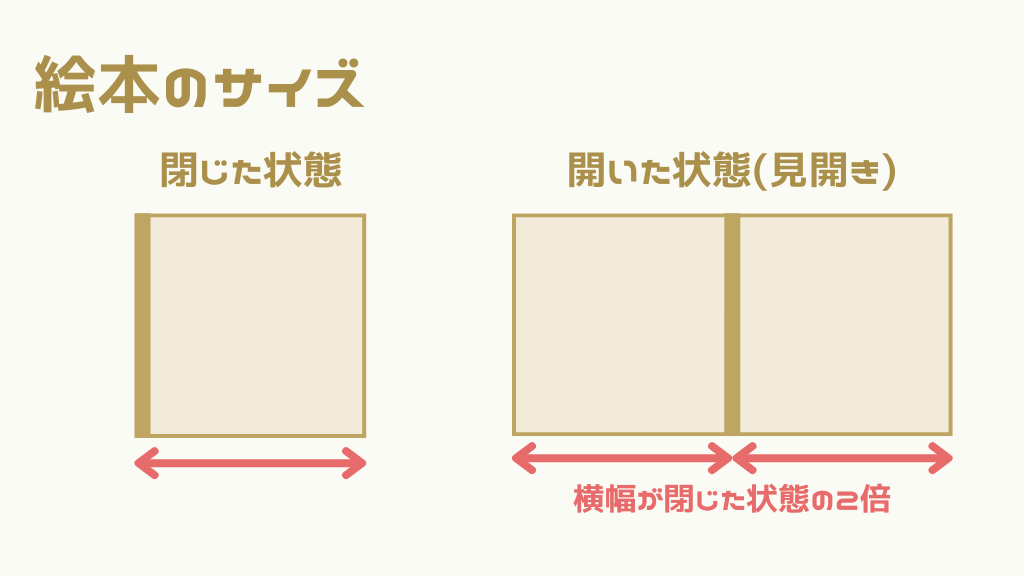

絵本のサイズを決める際は、絵本を閉じた状態のサイズの基準に決めていきます。

マンガや小説と違って絵本には決まったサイズがないため、自由にサイズを決めることができます。

いろいろなサイズがあるのは、絵本の魅力の1つです。

【絵本情報】絵本ってどんなサイズ?~市販の絵本のサイズを調べてみた~

絵本のサイズは自由に決めることができますが、次の3つを意識するのがポイントです。

- 見開きでA3(A3ノビ)におさまるサイズにする

「A3(297mm × 420mm)」や「A3ノビ(329mm × 483mm)」までしか印刷できない場合が多い - 「縦長」、もしくは「正方形」にする

縦に広い絵も描きやすい - すきな絵本のサイズを参考にする

よりイメージに近い絵本が作れる

絵本を作る場合は、見開きでA3(A3ノビ)におさまるサイズにするのがおすすめです。

家庭用のプリンターや印刷屋さんでは、「A3(297mm × 420mm)」や「A3ノビ(329mm × 483mm)」というサイズまでしか印刷できないことが多いです。

もし、見開きでA3(A3ノビ)よりも大きい絵本を作ると、製本が難しくなってしまいます。

はじめて絵本を作る場合は、「縦長」、もしくは「正方形」がおすすめです。

絵本は開いた状態(見開き)にすると横幅が長くなるので、「縦長」や「正方形」でも開いた状態では横に長くなります。

「横長」だと、横に長くなりすぎてしまったり、縦が狭くなったりすることがあります。

市販の絵本でも「縦長」や「正方形」が多いです。

はじめて絵本を作る場合は、どんなサイズがいいか迷ってしまうことも多いです。

そんなときは、すきな絵本のサイズを参考にするのがおすすめです。

すきな絵本のサイズを参考にすることで、よりイメージに近い絵本を作ることができます。

絵本のページ数を決める

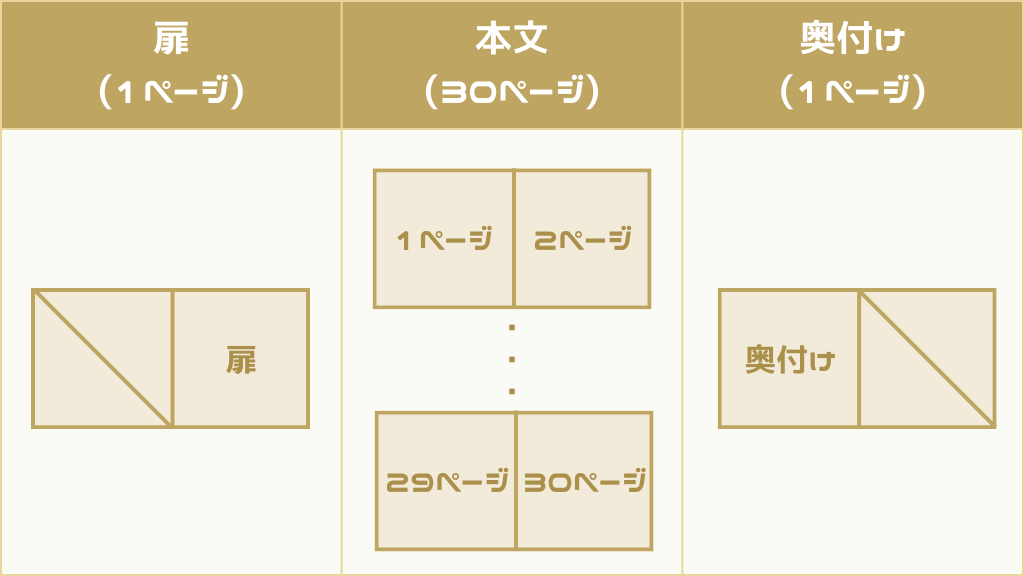

絵本のページ数は、「扉」、「本文」、「奥付け」を合わせたページ数です。

扉と奥付けはそれぞれ1ページのため、絵本のページ数は本文のページ数で決まります。

たとえば、32ページの絵本の場合は、「扉(1ページ)+本文(30ページ)+奥付け(1ページ) = 32ページ」となります。

絵本のページ数を「見開き」で数えることもあります。

見開きとして数えるのは本文のみです。

たとえば、15見開きの絵本の場合は、「扉(1ページ)+本文(15見開き)+奥付け(1ページ) = 32ページ」となります。

サイズとは異なり、ページ数にはある程度決まりがあります。

多くの場合は、24ページ(11見開き)、32ページ(15見開き)です。

市販の絵本にも、24ページや32ページのものが多いです。

【絵本情報】絵本って何ページ?~市販の絵本のページ数を調べてみた~

ページ数を決める際のポイントは、次のとおりです。

- 24ページ(11見開き)、もしくは32ページ(15見開き)にする

絵本コンクールにも応募しやすい

絵本を作る場合、24ページ(11見開き)、もしくは32ページ(15見開き)で作るのがおすすめです。

絵本のコンクールによってはページ数が指定されている場合があり、24ページや32ページが指定されていることが多いです。

赤ちゃんや小さな子ども向けの絵本は、ページ数の少ない24ページのものが多いです。

手順②: お話を作る

絵本のサイズとページ数が決まったら、絵本のお話を作っていきます。

絵本のお話として、「キャラクター」、「ストーリー」、「文章」の3つを考えます。

キャラクターを決める

絵本に登場するキャラクターを考えます。

- 小学生の男の子

- 人の言葉が理解できるネコ

- 本がすきなドラゴン

- 性格やセリフも一緒に考える

ストーリーや行動をイメージしやすくなる

キャラクターを決める際は、性格やしゃべりそうなセリフも一緒に考えるのがおすすめです。

性格やセルフを意識することで、ストーリーやキャラクターの行動をイメージしやすくなるため、よりストーリーが作りやすくなります。

ストーリーを考える

絵本のストーリーは、「桃太郎が仲間と一緒に鬼退治に行く」といったような絵本の内容です。

絵本作りにおいて、ストーリーはとても大切です。

どんなに絵がうまくても、ストーリーがつまらないとおもしろい絵本にはなりません。

絵本のストーリーを考える際のポイントは、次の3つです。

- 自分がおもしろいと思えるストーリーにする

最後までモチベーションを保てる - 考えすぎない

先に進めることも大切 - 自分の体験や感じたことをお話にする

自分ならではの絵本が作れる

ストーリーは、絵本の土台となる部分です。

自分がおもしろいと思えるお話でないと、絵本作りの途中で嫌になってやめてしまうことがあります。

自分自身がおもしろいと思えるお話を考えることができれば、最後までモチベーションを保ったまま絵本作りを進めることができます。

ストーリーを考えることは、絵本作りにおいて大切な作業ですが、考えすぎてしまって先に進めないということがあります。

特に、はじめて絵本を作る場合は、「どんなお話にしたらいいのか考えているうちに時間が過ぎてしまう」ことが多いです。

ある程度、おもしろいと思うストーリーができれば、次の作業に進むことも大切です。

自分が体験や感じたことをもとにお話を作ることで、他の人にはかけない自分ならではの絵本が作れます。

また、自分の体験をもとにする場合は、一からお話を考えなくても良いので、お話を作りやすいというメリットもあります。

文章を考える

絵本の文章は、絵本のストーリーを文字にしたものです。

「状況を説明する言葉」 や 「キャラクタのセリフ」を文字にしていきます。

- 見開きごとに、文章を分ける

見開きでどのような絵を描くのかイメージしやすい - 絵本全体のストーリーを文章で表現できるようにする

後で、絵に合わせて修正する

文章を作成する際は、見開き(ページ)ごとに文章を分けて作ることがおすすめです。

15見開きの場合は、1〜15見開きのそれぞれの文章を作成します。

見開きごとに文章を作成することで、それぞれの見開きでどのような絵を描くのかイメージしやすくなります。

絵を描いた後に絵にあわせて文章も修正するため、この段階では文章を完璧にするよりも、絵本全体のストーリーを文章化できていることを重視します。

手順③: 絵を描く

お話を作ったら、絵を描いていきます。

絵本の絵を描く作業は、「ラフを描く」、「清書する」、「色を塗る」の3つに分けることができます。

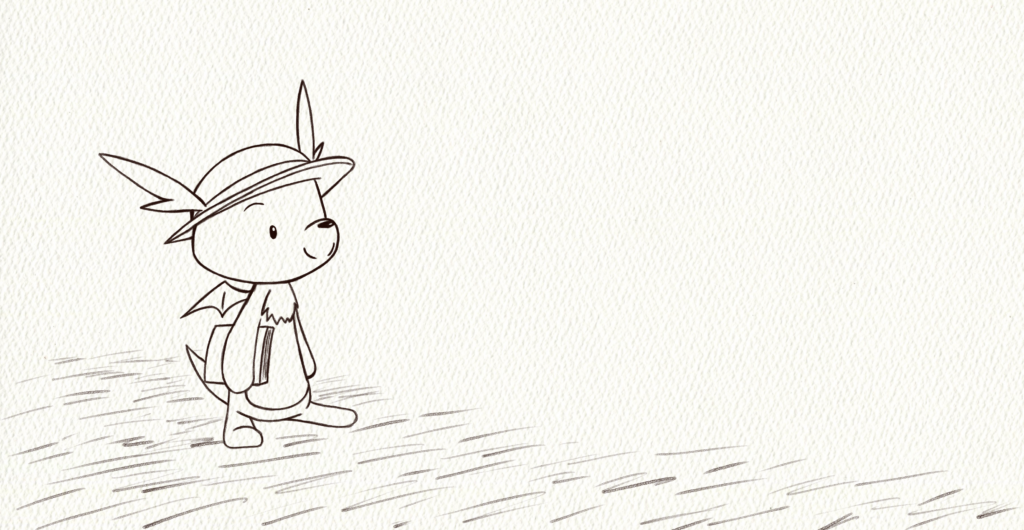

ラフを描く

「ラフ」は絵の下書きのことです。

絵本の絵を描く際に、いきなり完璧な絵を描こうとするのは難しいです。

まずは、ある程度大雑把な絵でもいいので、それぞれのシーンがイメージできるようなラフを描いていきます。

清書する

ラフが描けたら、清書していきます。

清書は、ラフで描いた絵をきれいにしていく作業です。

清書の際は各ページの絵を見比べて、ページによって「キャラクタ」や「絵のクオリティ」に差がないかも気をつけます。

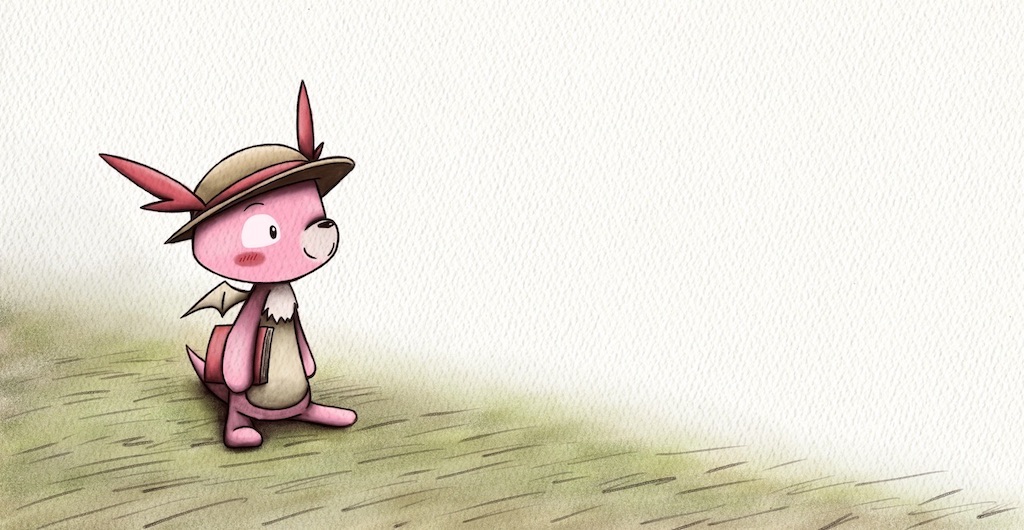

色を塗る

清書ができたら、色を塗ります。

色を塗り終えると、絵本の絵が完成します。

絵本の絵を描く際のポイントは、次の2つです。

- 文字を入れるスペースを空けて絵を描く

後で文章と組み合わせる必要がある - 同じ構図にならないように意識する

違った構図で描くことで、より魅力的な絵本になる

- 文字を入れるスペースを空けて絵を描く

- 同じ構図にならないように意識する

絵本の絵は、文章と組みあわせて完成します。

絵を描く際に、あらかじめ文字を入れるスペースを空けておく必要があります。

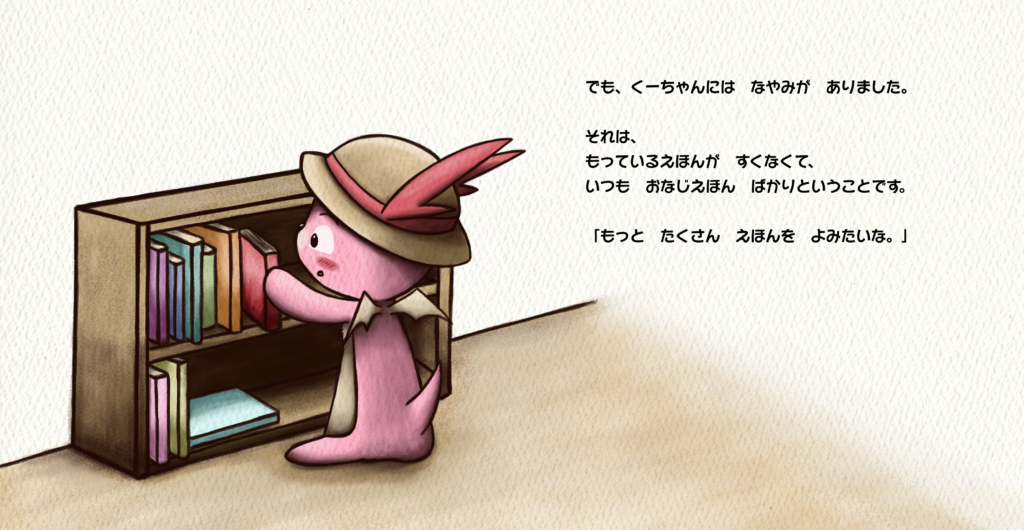

たとえば、下の絵の場合は、右上のスペースに文字を入れるため、絵を描く段階で右上のスペースは空けています。

後から、右上のスペースに文章を入れます。

絵を描くことばかりに集中していると、「絵が完成したあとに文章を入れるスペースがなくなってしまった」ということもあります。

絵を描く際に、各ページのどこに文字を配置するかを意識することが大切です。

絵本は1枚の絵ではなく、1冊分(15見開きの場合は15枚)の絵が1つのまとまりです。

構図を意識せずに描くと、つい同じ構図ばかりになってしまうことも多いです。

同じ構図ばかりだと単調になってしまい、おもしろさが少ない絵本になってしまいます。

ページごとに、できるだけ違った構図で描くことで、より魅力的な絵本になります。

ラフを描き終わった段階で、全ページ並べて見直すのがおすすめです。

デジタルお絵描きツール

絵本の絵を描く場合は、「デジタルお絵描きツール」を使うのが便利です。

「ラフ」や「清書」では何度も書き直したり、一部分だけ修正したりすることが多いです。

紙に描いた場合は消しゴムで消したり、はじめから書き直したりする必要がありますが、デジタルお絵描きツールを使うとかんたんに修正を行なうことができます。

デジタルお絵描きツールについては、下記の記事で詳しく紹介しています。

手順④: お話と絵を組み合わせる

お話と絵が完成したら、お話と絵を組み合わせていきます。

絵本のお話と絵を組み合わせる際のポイントは、下記のとおりです。

- ある程度、まわりに余白を残す

製本の段階で文字が切れないようにする - 文章を調整する

不要な文章を削ったり、足りない文章を追加する

絵に文章を入れる際は、ギリギリまで詰め込むのではなく、ある程度余白を残して入れることが大切です。

絵の端の方にまで文字を入れてしまうと、製本の段階で文字が切れてしまうことがあるためです。

文章と絵を組み合わせる段階で、文章の調整も行います。

絵と組み合わせた際に、不要な文章を削ったり、足りない文章を追加したりします。

絵本は小説とは異なり、絵を見ることである程度お話がわかります。

文章ですべて説明してしまうと、文章が長くなってしまい、読みにくい絵本になってしまうことがあります。

文章が多くなりすぎないように注意します。

お話と絵を組み合わせる方法

お話と絵を組み合わせるには、一度パソコン上に絵を取り込む必要があります。

紙に絵を描いた場合は、スキャナを使って絵をパソコンに取り込みます。

おすすめのスキャナや、絵本の絵に文章を入れる方法については、下記の記事で詳しく紹介しています。

【パソコンで編集するために必要】紙に描いた絵をデジタルデータに変換する方法

手順⑤: 表紙・扉・奥付を作る

絵本の本文が完成したら、「表紙」、「扉」、「奥付」を作っていきます。

「表紙」、「扉」、「奥付」は、絵本のストーリーには直接関係しない部分ですが、絵本の大切な要素です。

表紙を作る

絵本の表紙は、本文のサイズよりも少し大きめのサイズで作ります。

扉を作る

絵本の扉は、本文に入る前の導入部分となるような絵を描くことが多いです。

奥付を作る

絵本の奥付は、おまけとなるような絵を描きます。

表紙・扉・奥付けを作る際のポイントは、次のとおりです。

- もうちょっとで完成なので、手を抜かない

製本の段階で文字が切れないようにする

1冊の絵本を完成させるのは、大変な作業です。

本文を描いた段階で、力尽きそうになったりもします。

本文が完成したら、完成は目の前です。

より良い絵本にするために、最後まで手を抜かないことが大切です。

手順⑥: 製本する

最後のステップは、「絵本を製本する」ことです。

製本は、作った絵本を印刷して本の形にする作業です。

製本の手順は、次のとおりです。

- 絵を印刷する

- 絵本のサイズにあわせて、印刷した紙を切る

- 各ページをのりやテープを使ってくっつける

- 表紙を作る(イラストボード等を使う)

- 表紙と本体をくっつける

この作業をすべて自分ひとりでやろうと思うと、かなり大変です。

絵本を製本する際のポイントは、次のとおりです。

- ネットプリントのサービスを使うと楽に製本できる

手間をかけずにきれいに製本できる

自分で絵本を製本するのは大変で時間もかかります。

ネットプリントのサービスを使うと、手間をかけずにきれいに製本できます。

個人的におすすめなのは、「しまうまプリント」というサービスです。

しまうまプリントを使って絵本を製本する方法については、下記の記事で詳しく紹介しています。

絵本を出版するには、次の3つの方法があります。

- コンクールで入選する

- 自費出版

- 電子書籍

コンクールで入選する

絵本のコンクールの中には、入選すると絵本を出版できるコンクールもあります。

絵本のコンクールについては、下記の記事で詳しく紹介しています。

自費出版

絵本を出版する方法として、自費出版があります。

自費出版は、自分で費用を払って出版する方法です。

自費出版は、コンクールで入選するよりもかんたんに絵本を出版できる方法ですが、費用がかかるのがデメリットです。

電子書籍

絵本を出版したいけれど、費用がかかるのが気になるという人におすすめなのが、「Kindleでの電子書籍出版」です。

Kindleでは、電子書籍で絵本を出版することができます。

Kindleで絵本を出版する場合は、費用をかけずに絵本を出版することができます。

Kindleでの絵本の出版方法については、下記の記事で詳しく紹介しています。

【絵本の作り方】誰でも絵本作家になれる?Kindleで絵本を出版する方法まとめ。Kindle版の絵本作成〜KDP登録〜KDPで絵本出版を解説

本記事では、絵本を作ったことがない人向けに、自作絵本の作り方を紹介しました。

絵本作りは、かんたんではありません。

いざ、作りはじめても、途中であきらめたくなることもあります。

けれど、絵本が完成したときは、他ではなかなか味わえないうれしさがあります。

もし、絵本を作りたいけれど、まだ作れていないという人は、ぜひチャレンジしてみてほしいです。

本記事が、絵本を作りたいと思っている人の参考になればうれしいです。

最後まで、ご覧いただき、ありがとうございました。

以上、「【趣味で絵本作り】自作絵本の作り方まとめ~手作りの絵本を作る手順を紹介~」 でした。

[…] 絵本制作の全体の手順は、 【絵本の作り方】自作絵本の完成までの手順まとめ にまとめています。 […]

[…] 【絵本の作り方】自作絵本の完成までの手順まとめ 自作絵本の作成手順をまとめました。 自作絵本: くーちゃんとえほんのほんだな 自作の絵本です。全ページ公開していま […]